日本の伝統色について

ここでは伝統的な染織の方法や、色にまつわるエピソードの一例をご紹介します。

|

朱色(しゅいろ)

赤系統の色は、太陽によって一日が「アケル」という言葉から「アカ」になりました。

朱色はわずかに黄がかった赤の代表的な色で、太陽の色ともいえます。 朱は土の中からとれる、水銀が硫化した顔料で、 日本では縄文時代には朱が使われていたとされています。 |

|

桜色(さくらいろ)

満開に咲いた桜の花びらに見られる、ほんのり色づいた淡い紅色で山桜の桜色をいいます。

現代では本物の桜の樹で染める向きもありますが、本来は紅花か蘇芳(すおう)で染めるのが正当です。 紅花:キク科 日本女性の口紅やほお紅にも使用されてきた花。 蘇芳:マメ科 樹木の芯に赤い色素が含まれている。やや青みのある赤。 |

|

江戸紫(えどむらさき)

「ムラサキ」という名前の植物の根(紫根)から染めた、青味の紫色で江戸の町人が好んだ高貴な色です。

江戸紫が青味の紫であるのに対し京紫が赤味の紫と言われていますが、それには何の根拠もないという説もあります。 いつの時代も紫根染は高価なものでしたので、蘇芳を重ねるなどしてあらわした「似紫」(淡い紫色)などが一般に流行しました。 |

|

紺(こん)

濃く深く、藍で染めた色で、少し紫色か赤色を帯びた色です。

桃山時代から江戸時代にかけ、木綿が普及するとともに藍染が盛んになり、紺屋(こうや・こんや)が地方の村や町に出現しました。 紺屋はもとは藍染屋のことでしたが次第に染物屋の総称になりました。 最も濃い藍色のことを「留紺(とめこん)」、黒みのあるものを「鉄紺」、紫がかったものを「茄子紺」などとよびました。 藍:タデ科の一年草。 葉・茎から藍染めの染料をとり、京都・大坂・阿波が産地として知られた。 古く中国から渡来したとされる。 |

|

松葉色(まつばいろ)

松の葉の濃い黄緑色をいいます。

「マツ」は神様がその木に降りてくるのを待つということからその名がついたと言われています。 松は年中葉の色が緑の常緑樹で長寿・不変のシンボルとされています。 蓼藍(たであい)と刈安(かりやす)の掛合わせで染めます。 蓼藍:藍の別名。 刈安:イネ科の多年草 山地に群生し、古くから黄色染料に使用されている。 |

|

山吹色(やまぶきいろ)

桜が散った頃に赤味の黄色の花をつける、バラ科の山吹の花の色をいいます。

支子(くちなし)の実を煎じて染め、蘇芳(すおう)を重ねると赤味が加わり山吹色になります。 支子:アカネ科 初夏に白い花を咲かせる。実は赤味のある黄色。食品の黄色にも使われる。 |

|

柿渋茶(かきしぶちゃ)

渋柿の実を青いうちに搾り、その液を二年程おいて自然に発酵させたものの上澄み液を布などに塗った茶色をいいます。

江戸時代の頃、庶民には幕府が出した「奢侈取締令」により、高価な織物や染物など鮮やかな色彩のものが禁じられていたため、規制外であった茶色や鼠色が流行しました。 四十八茶百鼠と言われるとおり、数十種類もの茶色と鼠色があり、歌舞伎役者や文化人などの名前を付けた「団十郎茶」「利休茶」など、さまざまなおもしろい色名が付けられていました。 |

PICK UP ITEMピックアップ商品

-

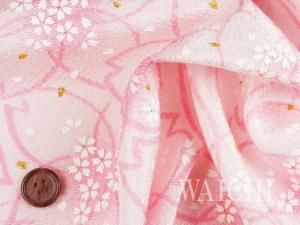

K-041P ちりめん友禅 金彩 桜重ね ピンク

K-041P ちりめん友禅 金彩 桜重ね ピンク

1,628円(税込)

-

K-041W ちりめん友禅 金彩 桜重ね 白

K-041W ちりめん友禅 金彩 桜重ね 白

1,628円(税込)

-

K-143C ちりめん友禅 金彩 桜雛(さくらびな) クリーム

K-143C ちりめん友禅 金彩 桜雛(さくらびな) クリーム

1,628円(税込)

-

K-143E ちりめん友禅 金彩 桜雛(さくらびな) ピンク

K-143E ちりめん友禅 金彩 桜雛(さくらびな) ピンク

1,628円(税込)

-

GP-150 和一のつまみ雛・生地セット

GP-150 和一のつまみ雛・生地セット

1,650円(税込)

-

GP-144 【数量限定】アソート友禅はぎれ(二越・鬼ちり) 柄&無地入り

GP-144 【数量限定】アソート友禅はぎれ(二越・鬼ちり) 柄&無地入り

770円(税込)

-

GP-146 椿のつまみ細工カットクロスセット【花芯付き/限定12点】

GP-146 椿のつまみ細工カットクロスセット【花芯付き/限定12点】

1,320円(税込)

-

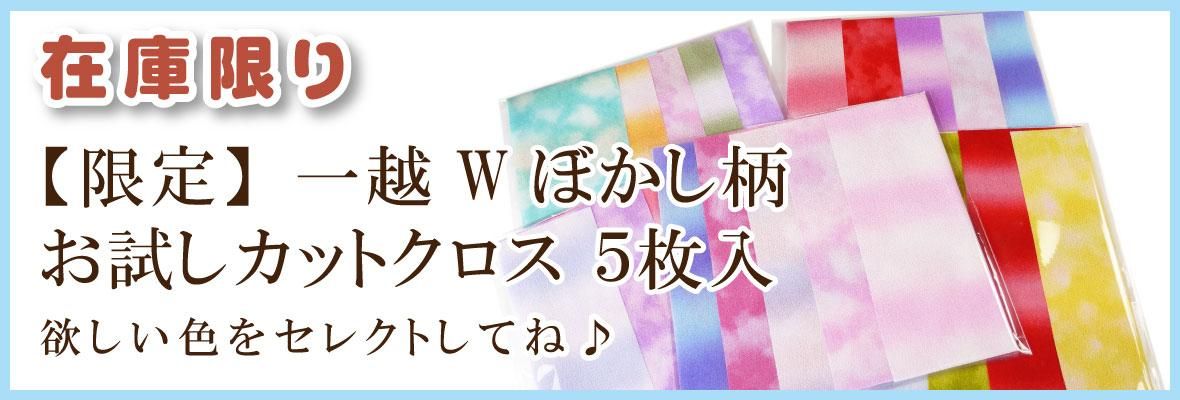

GP-64 格子ぼかしカットクロスセット【限定】

GP-64 格子ぼかしカットクロスセット【限定】

1,100円(税込)

-

HANA-1 華結び3色セット(金/赤/白)

HANA-1 華結び3色セット(金/赤/白)

1,320円(税込)

-

Z071-4 一越W キャンディ(紫系)カットクロスセット

Z071-4 一越W キャンディ(紫系)カットクロスセット

1,100円(税込)

-

ET-60A 二越ちりめん 金銀砂子 小幅 ベージュ

ET-60A 二越ちりめん 金銀砂子 小幅 ベージュ

880円(税込)

-

ET-60B 二越ちりめん 金銀砂子 小幅 緑

ET-60B 二越ちりめん 金銀砂子 小幅 緑

880円(税込)

最近チェックした商品

最近チェックした商品はまだありません。